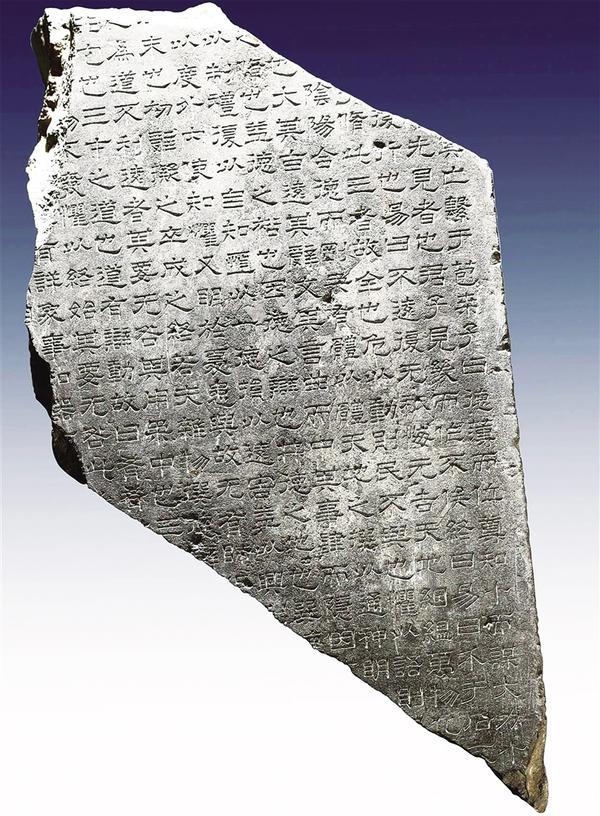

蔡邕《熹平石经》残石

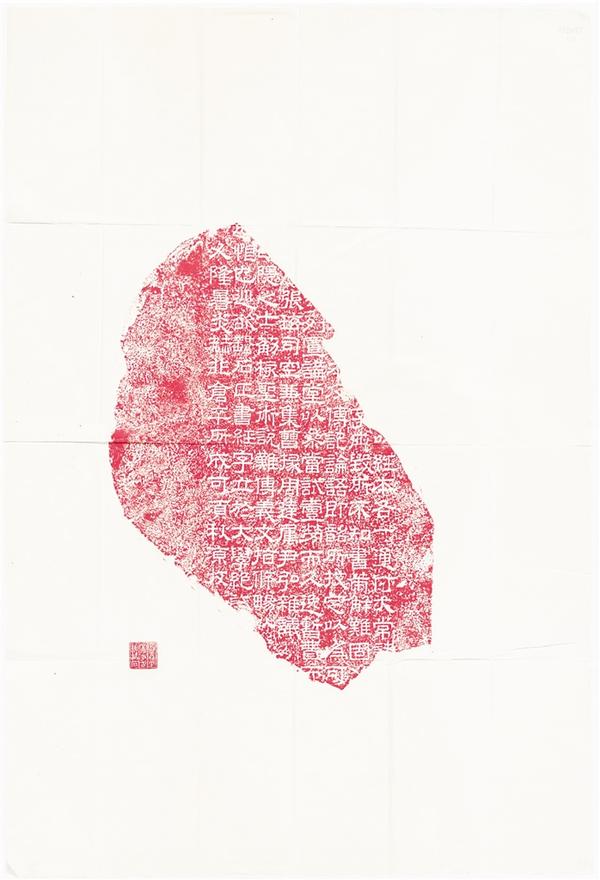

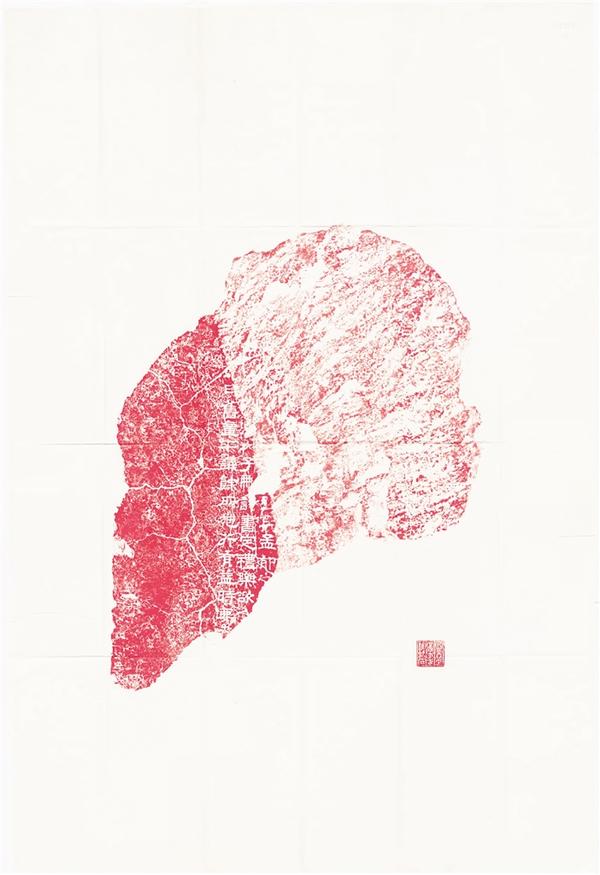

蔡邕《熹平石经》拓片

《老子铭》刊刻于汉桓帝延熹八年(165年),是周口境内文献资料中较早的汉代隶书碑刻之一。它的刊刻与汉桓帝对老子的尊崇密切相关。据《后汉书·桓帝纪》记载,延熹八年正月,汉桓帝遣中常侍左悺至苦县(今河南鹿邑)祭祀老子,十一月又命中常侍管霸再次祭祀。此次祭祀活动规模盛大,不仅体现了汉代帝王对道家思想的重视,更因汉桓帝“八月梦见老子”的异象,促使官方以碑铭形式永久记录这一事件。碑文由陈国国相边韶撰写,书法则出自著名书法家蔡邕之手,足见其政治与文化意义。其实,刊刻此碑前12年,也就是汉桓帝永兴元年(153年),由谯令长沙王阜刻立了《李母冢碑》,该碑又名《李母庙碑》《老子母碑》《老子圣母李夫人碑》。虽然碑、文早佚,但《李母冢碑》是迄今有关老子故里记载的最早碑刻。该碑指出“老子生于曲涡间”,虽仅七字,却对老子出生地的地理特征给予了高度概括。所以,历来史学家均将“曲涡间”视为老子出生地的第一地理坐标,为曲仁里的独特地形标志。

鹿邑作为老子故里,自春秋时期便与老子紧密关联。据《老子铭》碑文记载,老子“姓李,字伯阳,楚相县人也……周守臧室史”,而鹿邑在战国时属楚国苦县,其地望与老子籍贯相符。汉代将老子神化并尊为道教始祖,鹿邑的太清宫始建于东汉延熹八年,正是基于汉桓帝的祭祀活动,成为老子信仰的重要圣地。因此,《老子铭》的刊刻不仅是对历史人物的纪念,更是鹿邑作为老子故里地位的官方确认,强化了其在中原文化中的独特性。是以其碑文有句,“天人秩祭,以昭厥灵。羡彼延期,勒石是旌”,或可证该碑对于鹿邑的特殊意义。

《老子铭》是研究老子生平、思想及汉代宗教政策的重要实物资料。碑文详细记载了老子的世系、籍贯及周代官职,如“周守臧室史”“孔子以周灵王二十年生,到景王十年,年十有七,学礼于老聃。计其年纪,聃时已二百馀岁”等,为《史记·老子韩非列传》的简略记载提供了补充。此外,碑文提及汉桓帝两次遣使祭祀老子,反映了东汉时期道教与政治权力的结合,揭示了老子从历史人物向宗教神祇转变的过程。

蔡邕作为东汉著名书法家,其书法以“骨气洞达,爽爽有神”著称。《熹平石经》作为其代表作之一,以隶书书写儒家经典,字体方正、笔画匀称,是汉隶的典范之作。然《老子铭》的书写时间比《熹平石经》(175年)早了整整10年,此时蔡邕32岁。我们从《熹平石经》的书法风格似乎可以探寻《老子铭》的书法风格与之相似,抑或另具神采之处,也未可知。蔡邕的隶书作为汉代隶书的典范,结构严谨、用笔变化丰富、整体气象宏大,《老子铭》之书法风貌可想而知。《宣和书谱》曾说“隶学之妙,唯蔡邕一人”,信哉斯语!

《老子铭》原石遗失已久,但在古代大量典籍文献中都有著录,如欧阳修《集古录》、洪适《隶释》、赵明诚《金石录》,以及宋人《宝刻类编》等。该碑对研究周口文化与书法都有着一定的意义。首先是地域文化认同:周口作为中原文化核心区,历史上是陈国故地,老子故里在此的确认,强化了周口在道家文化上的地位。碑文所载的祭祀活动及老子生平,成为当地文化记忆的重要组成部分。其次是宗教与政治互动:汉代通过立碑祭祀老子,将道教思想纳入国家意识形态,鹿邑太清宫的修建与历代修缮,反映了周口地区宗教文化的延续性。

更值得关注的是宋人《隶续》记载有魏文帝曹丕的《魏下豫州刺史部修老子庙诏》。魏黄初三年(222年),曹丕从许都(今河南许昌市)返回家乡谯县(今安徽亳州谯城区)时,路过苦县厉乡老子庙,见其“殊未整顿”,于是下诏豫州刺史部修缮老子庙。据《太平寰宇记》:“宫前有阙,各高一丈七尺,魏黄初三年文帝所立。其阙有铭,是钟繇书,皆破缺,惟四字存焉。”钟繇是书法史上最重要的书法家之一。可惜此碑早佚,无缘瞻其风采,也是周口文化一大憾事。

另根据《水经注》记载:“城南十里,有《晋中散大夫胡均碑》,元康八年立。水之北,有《汉温令许续碑》。续字嗣公,陈国人也,举贤良,拜议郎,迁温令。延熹中立。水又东径武平县故城北。城之西南七里许,有《汉尚书令虞诩碑》。碑题云:《虞君之碑》,讳诩,字定安,虞仲之后。为朝歌令,武都大守。文字多缺,不复可寻。”至于《胡均碑》《虞诩碑》更是遗失已久,只有通过文献中的只言片语作感兴之叹。

《老子铭》《李母冢碑》《钟繇题阙铭》等鹿邑古代碑刻,既是老子研究的历史实物见证,也是古代书法的佳作。虽然原石早已经遗失,以至拓本皆无,不可寻觅,但对研究周口地域文化及书法史具有一定的历史意义。通过对这些遗失碑刻文献的梳理,周口文化及书法的脉络会越来越清晰,文脉千载,信有薪火传代。(冯剑星)