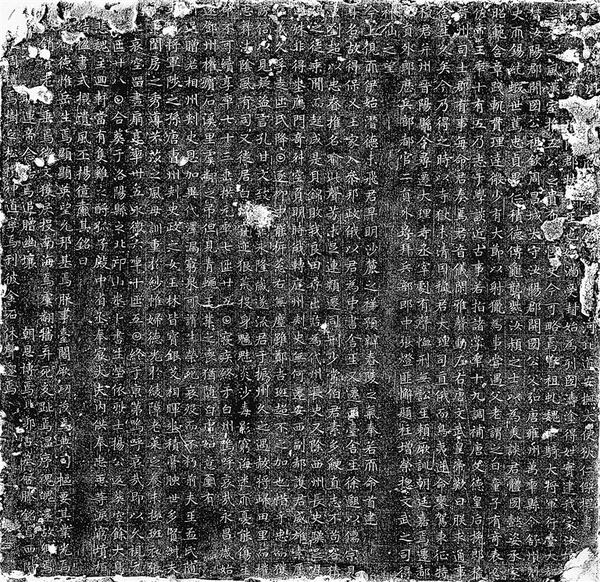

狄仁杰《袁公瑜墓志》

洛阳北邙山的黄土深处,一方名为《袁公瑜墓志》的石碑静卧千年。碑文由唐代名相狄仁杰亲撰亲书,字迹瘦劲清雅、骨力挺拔,如一位沉默的史官,用刀锋与墨痕编织着武周时代的政治风云与人性幽微。墓志的主人袁公瑜,这位陈郡扶乐(今河南太康)人,其人生轨迹与周口这片土地的血脉纠缠,恰似一轴徐徐展开的绢本长卷,将周口文化的根系、士人精神的传承与地域文明的交融,悄然定格于一方青石之上。

陈郡袁氏:周口士族的文脉基因

袁公瑜的故乡陈郡扶乐,今属周口太康。此地自秦汉以降,便是中原士族聚居之地。陈郡袁氏显名于史、人才辈出,影响着中国历史的走向,太康更是袁姓的发源地,古人称为郡望所在。南朝以王、谢、袁、萧为四大氏族,其中谢氏、袁氏皆出自河南太康。袁氏其家族成员多通经史、擅辞章,且位高权重,自汉代三老袁良以来,文风鼎盛,群星璀璨,绵延数百年而不绝。狄仁杰在袁公瑜的墓志铭中写道:“君讳公瑜,陈郡扶乐人也……年十有五,乃志于学,谈近古事,若指诸掌。年十九调补唐文德皇后挽郎、授晋州司士,郡有事每命君奏焉。君音仪闲雅,声动左右,唐文武皇帝(唐太宗李世民)叹曰:‘朕求通事舍人久矣,今乃得之。’时以寺狱未清,因授君大理司直。”狄仁杰称赞袁公瑜年少好学、精通历史,连唐太宗都认为他是难得的人才。其早慧与才学,正是周口士族文教传统的缩影。狄仁杰在墓志中称其“谈近古事,若指诸掌”,赞其学养深厚,这背后是周口地域文化对士人“通经致用”精神的长期浸润。太康县城至今犹在的古代书院遗存,无不印证着此地“重教尚文”的传统,而袁公瑜的成长轨迹,恰是这一文脉的活态延续。

书法与政治:狄公墨迹中的周口印记

《袁公瑜墓志》不仅是唐代楷书的典范,更暗藏周口文化的深层密码。狄仁杰的书法“结字宽博,线条遒劲”,既有虞世南的圆润俊朗,又融褚遂良的舒展劲峭,更以行书笔意增其灵变,堪称“唐楷中和之美的集大成者”。值得注意的是,周口所在的豫东平原,自古是南北文化的交汇之地,北朝碑刻的雄浑与南朝帖学的秀逸在此碰撞,形成“刚柔并济”的审美取向,周口扶沟所出北魏《韩小文造像碑》便是实证。狄仁杰的书法风格,恰似周口地域文化的镜像:既有北地石刻的筋骨,又含江南笔墨的韵致。而墓志中武则天所造的“新字”(如“天”“国”等),更将周口士族对中央政权的依附与在地文化的韧性,凝固为刀凿下的政治符号。

迁葬之谜:乡土伦理与时代困局

袁公瑜墓志撰于圣历元年(698年),而袁公瑜夫妇迁葬洛阳却在久视元年(700年)。这看似寻常的时差,实则暗藏周口士族在武周政治旋涡中的生存智慧。袁公瑜因支持武则天称帝而获追赠,其子袁忠臣身居殿中丞高位,却需在“忠君”与“孝亲”间谨慎权衡。周口自古重宗族伦理,迁葬不仅是仪式,更是家族政治资本的重新确认。袁氏将父母遗骨从邓州迁至洛阳邙山,既是对中央权威的归附,亦是对乡土根脉的疏离。这种矛盾,恰似周口文化中的双重性:一面是“耕读传家”的乡土坚守,一面是“学优则仕”的庙堂抱负。狄仁杰以“河北道安抚大使”身份题署墓志,而未改任“内史”新职,正是对这种文化张力的微妙回应——既尊重历史真实,又暗含对士人“出处进退”的体察。

青石碑刻:周口文脉的当代回响

今日,《袁公瑜墓志》藏于新安县千唐志斋,与六千余方唐代墓志共筑“石刻大成”。这些墓志多出自洛阳,却与周口文化血脉相通:它们记录的中原士族迁徙、科举制度运作、地方治理细节,皆是周口历史研究的珍贵切片。近年来,周口太康文化繁荣发展,坚持立足本土,深入挖掘陈郡谢氏、袁氏的根亲文化,举办各种书法展览、名家讲座,展现出依据传统文化基因的多元表达。一方墓志,就这样从历史的断层中复活,成为周口文旅融合的纽带,揭示了周口文化的多元性和凝聚力。

与古人对话,让今人深思。《袁公瑜墓志》是狄仁杰留给后世的双重遗产:作为政治家,他以笔墨为袁公瑜正名;作为书法家,他以刀石为时代立传。而周口文化,则在这方青石上完成了对自身文脉的确认——它不仅是地理意义上的“陈郡袁氏”,更是精神层面的士人印记。当游人在千唐志斋凝视拓片上的字迹,或触摸复刻碑石时,他们触碰的不仅是唐代的风骨,更是一个地域文明在历史长河中生生不息的密码。碑石无声,却以最坚韧的方式,将周口的过去与未来,在一方青石上熔铸为一抹奇幻的色彩。《袁公瑜墓志》作为狄仁杰唯一传世的书法真迹,其书法价值和文化价值自不待言。随着我们对该墓志的深入解读和研究,其必将成为打开周口文化的又一把钥匙。(冯剑星)